Un consortium mondial vise à découvrir et cartographier les gènes de la maladie

Un groupe de chercheurs de différents pays annonce aujourd’hui le lancement de l’International Genomics of Alzheimer’s Project (IGAP, Projet international de génomique de l’Alzheimer), une collaboration mise en place pour découvrir et cartographier l’ensemble des gènes de susceptibilité à la maladie d’Alzheimer. Les travaux de recherche menés dans le cadre de cette collaboration internationale auront lieu essentiellement au sein d’universités européennes et nord-américaines. Ils associeront les connaissances, le personnel et les ressources de quatre consortiums les plus en pointe dans la recherche sur la génétique de la maladie d’Alzheimer.

© Fotolia

Ces quatre groupes sont :

L’European Alzheimer’s Disease Initiative (EADI, initiative européenne pour la maladie d’Alzheimer) en France, dirigée par Philippe Amouyel, docteur en médecine et chercheur, Directeur de l’Unité mixte de recherche Inserm-Institut Pasteur de Lille-Université de Lille 2 “Santé publique et épidémiologie moléculaire des maladies liées au vieillissement”.

L’Alzheimer’s Disease Genetics Consortium (ADGC, consortium de génétique pour la maladie d’Alzheimer) aux Etats-Unis, dirigé par Gerard Schellenberg, chercheur, à la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie.

Le Genetic and Environmental Risk in Alzheimer’s Disease (GERAD, risque génétique et environnemental dans la maladie d’Alzheimer) au Royaume-Uni, dirigé par Julie Williams, chercheuse, à l’Université de Cardiff.

Le Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology (CHARGE, cohortes pour le cœur et le vieillissement en épidémiologie génomique), dirigé par Sudha Seshadri, docteur en médecine, à l’Université de Boston.

“Ces travaux sont extrêmement importants, parce qu’ils font progresser notre capacité à détecter et traiter la maladie d’Alzheimer”, déclare le Dr. Amouyel. “L’identification des gènes qui contribuent au risque de survenue d’une maladie Alzheimer et qui influencent la progression de cette maladie nous aidera à découvrir les causes de la maladie, à identifier des protéines et d’autres nouvelles cibles pour le développement de médicaments et à proposer des méthodes de dépistage génétique des personnes qui présentent le plus de risque de développer un Alzheimer, lorsque des mesures préventives seront disponibles”, annonce le Dr. Schellenberg.

Chaque consortium travaille actuellement avec plusieurs milliers de participants – à la fois des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer et des personnes non atteintes par la maladie – mais les scientifiques des quatre groupes ont abouti à la conclusion que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront réunir suffisamment de participants afin accélérer la découverte de l’ensemble des gènes impliqués dans la maladie. La création de l’IGAP permet donc de rassembler une base de données partagée par l’ensemble de ces chercheurs, qui inclut les données génétiques de plus de 40 000 personnes.

Les docteurs Amouyel, Schellenberg, Seshadri et Williams s’enthousiasment de cette collaboration qui regroupe, pour la première fois, les meilleures équipes de recherche en génomique du monde travaillant sur la maladie d’Alzheimer. Ils espèrent tous vivement que cette collaboration fera beaucoup progresser les connaissances sur la maladie d’Alzheimer. “Travailler ensemble à cette échelle nous fait gagner des années dans notre compréhension de cette terrible maladie et dans le développement de nouveaux traitements”, confie le Dr. Williams.

La constitution de l’IGAP est soutenue par l’Alzheimer’s Association (www.alz.org) et la Fondation Plan Alzheimer (www.fondation-alzheimer.org). “Nous sommes heureux de financer ce projet, qui réunira des groupes de recherche bien établis et très estimés dans le monde entier, afin de permettre un partage et une analyse sans précédent des données génomique sur la maladie d’Alzheimer”, affirment William Thies, chercheur, médecin chef et conseiller scientifique en chef de l’Alzheimer’s Association, et Philippe Lagayette, président de la Fondation Plan Alzheimer en France.

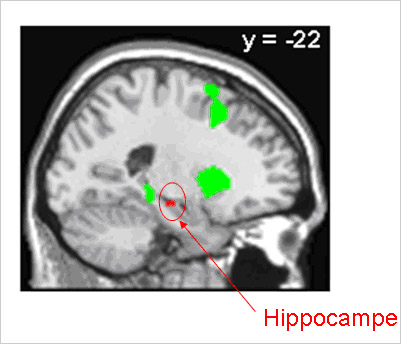

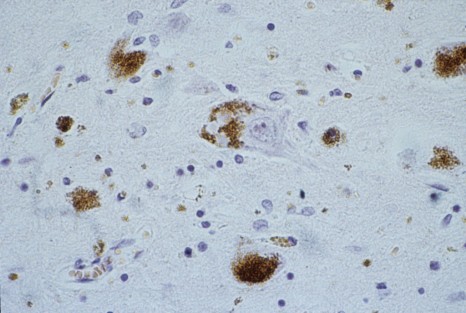

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative, progressive et fatale, contre laquelle il n’existe à ce jour ni méthode de prévention ni traitement satisfaisants. Les médicaments disponibles ne réduisent que marginalement la gravité de la maladie, ce qui laisse à ce jour cette maladie sans solution durable. La maladie d’Alzheimer progresse, sur une période de plusieurs années, jusqu’à l’invalidité totale et au décès.

Dans le World Alzheimer Report 2010 (Rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer de 2010, https://www.alz.co.uk/research/worldreport/), l’association Alzheimer’s Disease International estime que 35,6 millions de personnes dans le monde sont affectées par cette maladie et que ce chiffre atteindra 65,7 millions en 2030 et 115,4 millions en 2050. Selon ce rapport, le coût total de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées dans le monde est estimé à 450 milliards d’euros en 2010.

Dans le World Alzheimer Report 2010 (Rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer de 2010, https://www.alz.co.uk/research/worldreport/), l’association Alzheimer’s Disease International estime que 35,6 millions de personnes dans le monde sont affectées par cette maladie et que ce chiffre atteindra 65,7 millions en 2030 et 115,4 millions en 2050. Selon ce rapport, le coût total de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées dans le monde est estimé à 450 milliards d’euros en 2010.

“La hausse fulgurante de la prévalence et du coût de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées constitue un risque économique et sanitaire mondial, insiste le Dr. Schellenberg. Cela motive encore davantage les collaborations innovantes, comme ce projet international sur le génome, qui cherche à accélérer les découvertes”.

“Notre première tâche sera de rassembler toutes les données existantes des différents groupes afin de pouvoir les analyser en commun, annonce le Dr. Amouyel. L‘étape suivante consistera à inclure de nouvelles analyses sur des sujets qui ne font pas encore partie de ces études, afin d’augmenter les effectifs mondiaux et à accroître ainsi notre capacité à détecter de nouveaux gènes.”

L’International Genomics of Alzheimer’s Project (IGAP)

L’objectif principal de l’IGAP est de comprendre les déterminants de la susceptibilité génétique à la maladie d’Alzheimer. Dans ce but, l’IGAP cherchera à identifier tous les gènes qui contribuent au risque de développer cette maladie. Les chercheurs de l’IGAP auront accès aux données génétiques combinées d’un très grand nombre de malades d’Alzheimer et pourront les comparer aux données génétiques d’un au moins aussi grand nombre de personnes âgées non affectées par la maladie d’Alzheimer. Au cours de la phase initiale du projet, plus de 20 000 malades d’Alzheimer et environ 20 000 sujets âgés en bonne santé seront ainsi comparés. Au fil des travaux, 10 000 malades d’Alzheimer et le même nombre de sujets âgés en bonne santé viendront s’ajouter à l’étude. Les sujets de ces études sont issus de différents sites de recherche sur la maladie d’Alzheimer en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Les résultats des études de l’IGAP seront présentés lors de congrès scientifiques et dans des publications au fur et à mesure de leur développement.

Les experts de l’IGAP prévoient de présenter leurs premiers résultats lors de la conférence internationale sur la maladie d’Alzheimer (International Conference on Alzheimer’s Disease (AAICAD)) de l’Alzheimer’s Association qui aura lieu pour la première fois à Paris du 16 au 21 juillet 2011, à la porte de Versailles.

L’EADI est soutenu par la Fondation Plan Alzheimer, l’Institut Pasteur de Lille et l’Inserm. L’ADGC est soutenu par le National Institute on Aging (institut national américain du vieillissement) et le National Institute of Health (NIH, ministère de la Santé américain). Le GERAD est soutenu par le Medical Research Council (conseil pour la recherche médicale britannique). Le CHARGE est soutenu par le NIH, Erasmus University et d’autres acteurs.