Les benzodiazépines sont prescrites dans le cadre de symptômes anxieux et de troubles du sommeil. Un travail collaboratif mené par des chercheurs de trois unités Inserm à Bordeaux rend compte aujourd’hui de l’association entre consommation de benzodiazépines et survenue d’une démence chez les plus de 65 ans. Les chercheurs ont analysé un échantillon de la cohorte PAQUID[1] regroupant des individus âgés de 78 ans en moyenne et suivis pendant 15 ans. Les résultats d’analyses croisées sur cette population montrent que les sujets consommant des benzodiazépines, pendant ce suivi, présentent environ 50% plus de risque de développer une démence comparés à ceux qui n’en ont jamais consommé. Bien que cette étude ne permette pas d’affirmer qu’il y ait un lien de cause à effet, comme c’est le cas pour toute étude épidémiologique, les chercheurs recommandent d’être plus vigilants sur l’utilisation de ces molécules, qui restent utiles pour traiter l’insomnie et l’anxiété, chez les personnes âgées.

En France, environ 30% des individus de plus de 65 ans consomment des benzodiazépines pour traiter les symptômes anxieux et les troubles du sommeil. La prescription de ces molécules est très étendue, surtout en France et dans de nombreux pays comme le Canada, l’Espagne ou l’Australie parmi cette population. On sait que la prescription de benzodiazépines est aussi souvent chronique, sur une période (souvent plusieurs années) dépassant largement la durée recommandée du traitement qui est de 2 à 4 semaines. Les effets des benzodiazépines sur la cognition ont fait l’objet de nombreux d’études aux résultats controversés.

Les chercheurs des unités Inserm 657 « Pharmaco-épidémiologie et évaluation de l’impact des produits de sante sur les populations », 897 « Centre de recherche Inserm épidémiologie et biostatistique » et 708 « Neuroépidémiologie », en collaboration avec l’Université de Bordeaux, viennent de publier, dans la revue British Medical Journal en ligne le 28 septembre 2012, les résultats d’analyses sophistiquées d’une cohorte de personnes âgées pour mieux connaitre la relation entre la consommation de benzodiazépines et le développement de démence.

Pour tenter de neutraliser les biais qui pouvaient limiter la portée des études antérieures, les chercheurs ont procédé à plusieurs analyses croisées à partir des données de la cohorte PAQUID incluant, entre 1987 et 1989, 3777 personnes.

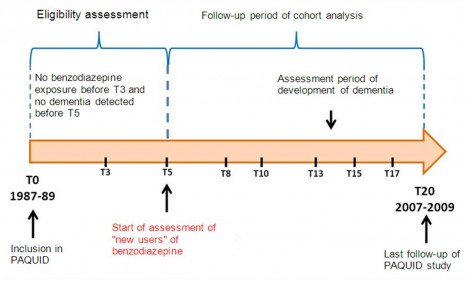

Schéma : Design de l’étude pour les analyses de cohorte

© Inserm / J.Hardy

L’étude principale a porté sur un échantillon de 1063 personnes issues de PAQUID, âgées de 78 ans en moyenne, sans symptômes de démence au début du suivi et qui n’avaient pas consommé de benzodiazépines avant la 5ème année du suivi (cf. Schéma ci-dessus). Sur les 1063 personnes, 95 ont consommé des benzodiazépines à partir de la 5ème année ce qui définit deux populations : les personnes « exposées aux benzodiazépines » et les « non exposées ». L’incidence de la démence observée chez les personnes exposées est de 4.8 personnes sur 100 par an, contre 3,2 personnes sur 100 par an pour les « non exposés ».

« L’analyse des cas de démence dans cette première population montre que les personnes ayant débuté un traitement lors du suivi après 5 ans, ont un risque accru de développer une démence, indique Tobias Kurth, directeur de recherche à l’Inserm. Nous avons souhaité vérifier la robustesse de ce résultat par deux analyses supplémentaires » ajoute-t-il.

La 2ème analyse a consisté à créer 5 « petites » cohortes à partir de l’échantillon étudié précédemment. Les chercheurs ont montré que l’association benzodiazépine-démence est robuste même si la date du début du traitement varie (prise de benzodiazépines à partir de T5, T8, T10, T13, T15).

Pour compléter ces résultats, les chercheurs ont réalisé une étude cas-témoins sur 1633 individus présentant une démence (cas) et 1810 sans symptômes de démence (témoins), tous issus de l’effectif initial de PAQUID. Pour chaque temps T étudié, chaque cas a été comparé à un ou plusieurs témoin(s). Cette dernière analyse montre que la tendance observée dans l’étude principale est confirmée, quelle que soit la durée d’exposition antérieure (de 3 à 5 ans pour les utilisateurs récents à plus de 10 ans pour les utilisateurs ayant toujours pris des benzodiazépines pendant le suivi).

« D’après nos analyses, l’exposition aux benzodiazépines des personnes âgées de plus de 65 ans est associée à un risque accru de démence. Même si nous ne pouvons prouver qu’il existe un lien de cause à effet, nous constatons que les individus consommant des benzodiazépines présentent environ 50% plus de risque de développer une démence durant le suivi comparés à ceux qui n’en ont jamais consommé »

indique Bernard Bégaud, Directeur de l’unité Inserm 657 “Pharmaco épidémiologie et évaluation de l’impact des produits de sante sur les populations”.

Bien que ces molécules soient utiles pour traiter l’insomnie et l’anxiété, les auteurs de l’étude indiquent que leur prise peut entrainer des effets indésirables, tels que des chutes. Avec ces nouvelles données confortant celles de 4 études antérieures, les chercheurs recommandent de « limiter les prescriptions à quelques semaines et de contrôler la bonne utilisation de ces molécules. Nous doutons qu’une durée d’utilisation de l’ordre de quelques semaines puisse avoir un effet délétère sur le risque de démence« , conclut Bernard Bégaud. Par ailleurs, des études supplémentaires permettraient également de savoir si on retrouve cette association chez les personnes âgées de moins de 65 ans.

[1] PAQUID (Personnes Agées QUID), cohorte débutée en 1988, auprès d’une population de sujets vivant à domicile dans deux départements du Sud-Ouest de la France, la Gironde et la Dordogne.

3777 sujets âgés de 65 ans et plus ont participé à l’étude.