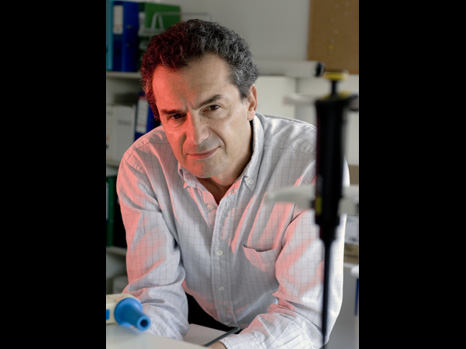

Combien de patients ont un diagnostic erroné de la maladie d’Alzheimer ? La réponse surprend par son importance: plus d’un tiers ! Pour limiter les erreurs, les critères de diagnostic doivent être les plus fiables possibles, en particulier au stade très précoce de la maladie. C’est ce sur quoi planche, depuis une dizaine d’années, une équipe internationale de neurologues, coordonnée par Bruno Dubois (UMRS 975 Inserm/Université Pierre et Marie-Curie/AP-HP). Dans la revue The Lancet Neurology de juin, les chercheurs sont parvenus à un diagnostic simplifié avec les critères les plus spécifiques de la maladie. Un enjeu principalement pour la recherche, mais aussi pour la clinique.

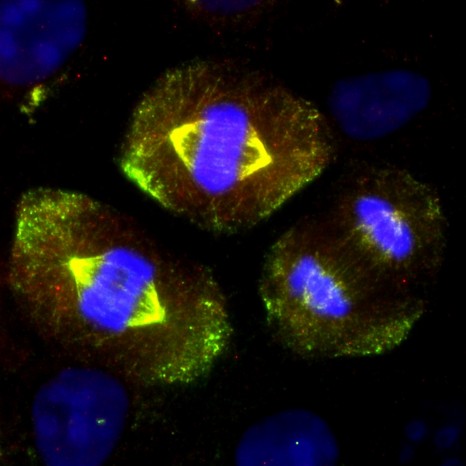

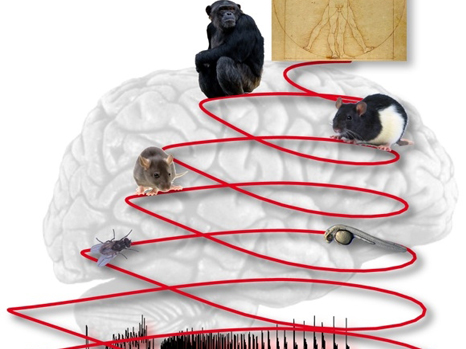

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative. C’est la plus fréquente (70%) des démences. En France, le nombre de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences est estimé entre 750.000 et un million et devrait atteindre 1,29 à 1,40 million de patients en 2030. La maladie d’Alzheimer est due à une perte de neurones. C’est l’accumulation de certaines protéines cérébrales qui est à l’origine des lésions. La pathologie commence par des troubles de la mémoire. Puis viennent des difficultés à s’orienter dans l’espace et le temps, des troubles du comportement et une perte d’autonomie. Mais ces symptômes ne sont pas spécifiques de la maladie d’Alzheimer. Et tout l’enjeu est de savoir distinguer cette pathologie d’autres démences, de poser le diagnostic le plus fiable et le plus précoce possible.

En 2005, un groupe international de neurologues, coordonné par Bruno Dubois à l’Inserm, s’est réuni pour redéfinir les critères diagnostiques établis en 1984. Jusqu’alors, il fallait attendre la mort d’un patient pour pouvoir établir avec certitude le diagnostic de maladie d’Alzheimer, après l’examen des lésions dans son cerveau. Et de son vivant, on ne pouvait évoquer qu’une probabilité de pathologie et seulement à un stade tardif, à partir d’un certain seuil de sévérité de démence.

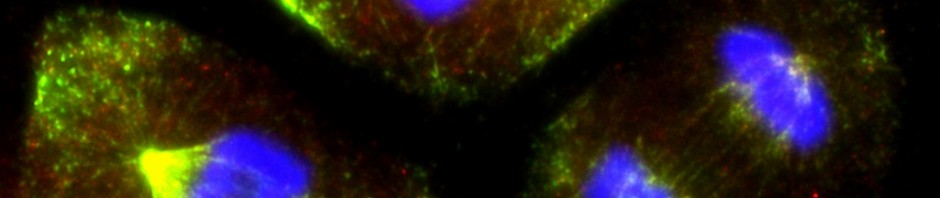

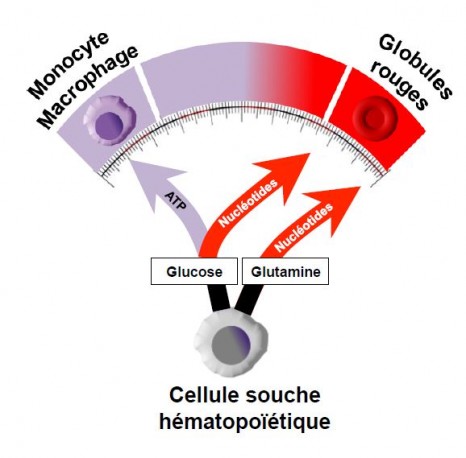

En 2007, l’équipe internationale a fait voler en éclats ces concepts. Les chercheurs ont introduit de nouveaux critères diagnostiques, en particulier des biomarqueurs. Il s’agit de véritables signatures de la pathologie, présentes dès les premiers symptômes (stade prodromal).

La publication de ces résultats a constitué une révolution. Des chercheurs se sont alors aperçus qu’avec ces nouveaux critères, « 36% de leurs patients inclus dans un essai thérapeutique sur la base d’anciens critères cliniques n’avaient pas la maladie d’Alzheimer », rapporte Bruno Dubois. Et même si cette analyse n’a porté que sur un sous-groupe de patients, l’enjeu est important. Des patients n’ont pas reçu le bon traitement et/ou la bonne prise en charge. Et la mauvaise sélection des patients a peut-être eu un impact sur l’absence d’efficacité du nouveau traitement qui a été observée.

Depuis 2007, beaucoup d’études ont été publiées. Et le groupe international a décidé d’analyser cette littérature pour rendre plus simple et plus fiable l’algorithme de diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

« On est au bout du chemin, on arrive à l’essentiel, à quelque chose d’épuré, émanant d’un consensus international», indique le Pr Dubois. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer repose désormais sur « un seul couple de critère clinico-biologique pour tous les stades de la pathologie » (cf encadré).

Cet algorithme plus simple et plus fiable est important, tout d’abord pour la recherche (essais thérapeutiques, caractérisation de la pathologie, suivi de cohortes de patients…). En dehors de la recherche, l’utilisation des biomarqueurs, qui est onéreuse et/ou invasive, reste pour l’instant limitée aux patients jeunes ou aux cas difficiles ou complexes dans des centres experts.

Pour le profil clinique, trois situations existent :

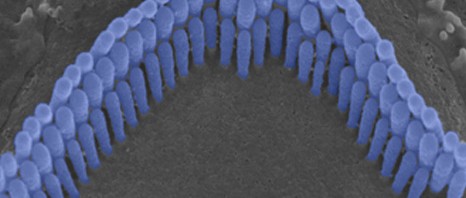

– cas typiques (80 à 85% de tous les cas): troubles de la mémoire épisodique à long terme (appelés syndrome amnésique de type hippocampique et correspondant par exemple à la difficulté de se rappeler d’une liste de mots même avec des indices)

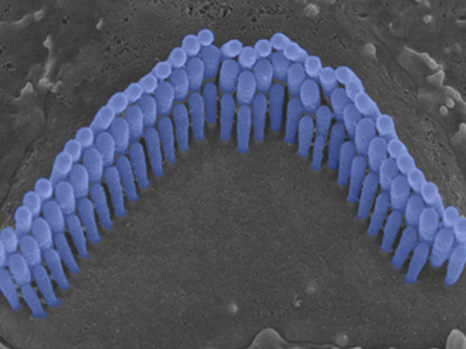

– cas atypiques (15 à 20% des cas): atrophie de la partie arrière du cortex cérébral ou aphasie logopénique (trouble de la mémoire verbale où le patient répète un mot en inversant les syllabes par exemple) ou atteinte de la partie avant du cerveau (qui donne des troubles du comportement)

– états précliniques: asymptomatiques à risque (patients sans symptôme mais pour lesquels on découvre fortuitement dans le cadre d’études scientifiques qu’ils ont des biomarqueurs positifs) et présymptomatiques (ayant une mutation génétique)

L’un des deux biomarqueurs suivants est nécessaire :

– dans le liquide céphalorachidien (issu d’une ponction lombaire) : teneurs anormales de protéines cérébrales (en baisse pour la protéine bêta amyloïde et en hausse pour la protéine tau)

– dans le cerveau par neuro-imagerie TEP (tomographie par émission de positons) : rétention élevée du traceur amyloïde