Pour mieux caractériser les interactions moléculaires, les chercheurs doivent également s’intéresser à un autre aspect : la chiralité des molécules. ©Valérie Gabelica

Comprendre la structure en trois dimensions de l’ADN et de l’ARN et la manière dont ils interagissent avec d’autres molécules est nécessaire à l’avancement de la recherche biomédicale et au développement de médicaments. Une équipe menée par la chercheuse Inserm Valérie Gabelica au sein du laboratoire Acides nucléiques : régulations naturelle et artificielle (ARNA, Inserm/CNRS/Université de Bordeaux) a développé une méthode innovante couplant spectrométrie de masse et lumière polarisée circulairement, permettant de mieux caractériser ces différentes interactions moléculaires. Cette nouvelle technique est décrite dans une étude publiée dans la revue Science.

Technique largement utilisée dans les laboratoires de physique et de biologie, mais aussi dans la police scientifique pour l’analyse d’échantillons chimiques ou biologiques, la spectrométrie de masse permet de mesurer les masses de chaque molécule d’un échantillon et ainsi d’obtenir des informations sur la manière dont elles interagissent et s’associent les unes aux autres.

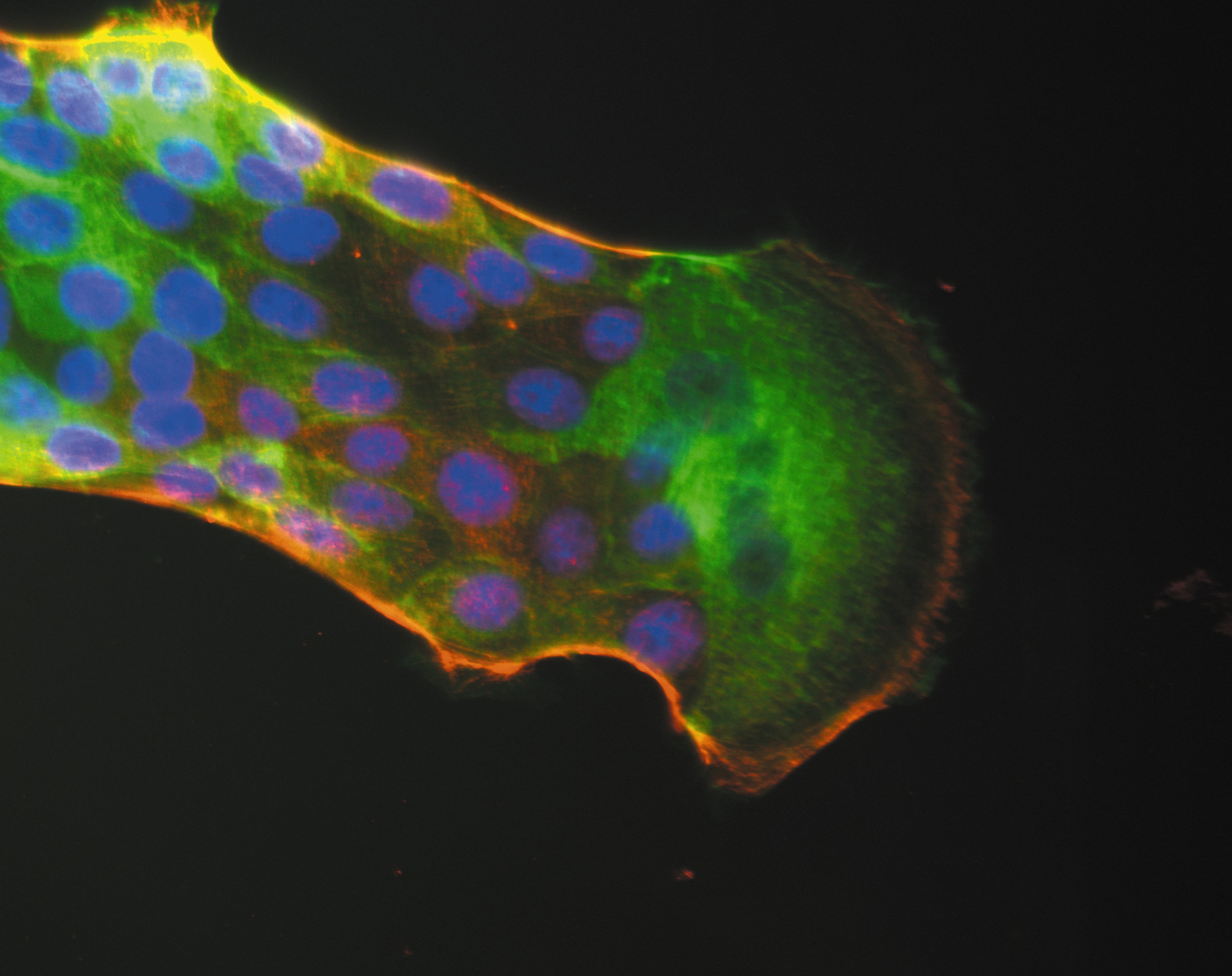

La chercheuse Inserm Valérie Gabelica et son équipe au sein du laboratoire « ARNA » (Inserm/CNRS/Université de Bordeaux)[1] étudient comment de courtes séquences d’ADN ou d’ARN se replient en trois dimensions et interagissent avec d’autres molécules. Ils ont pour cela recours à la spectrométrie de masse, qui leur donne de précieuses indications sur la manière dont l’ADN et l’ARN s’associent structurellement avec des protéines ou des molécules pharmaceutiques par exemple.

Toutefois, pour mieux caractériser ces interactions moléculaires, les scientifiques doivent également s’intéresser à un autre aspect : la chiralité des molécules. Une molécule est dite « chirale » lorsque sa structure en 3D ne peut pas être superposée à son image dans un miroir. Du fait de sa forme en hélice, l’ADN est donc une molécule chirale. Déterminer la chiralité d’une molécule est important pour comprendre ses interactions biologiques avec les molécules du vivant que sont l’ADN et les protéines.

La mesure de la masse moléculaire n’apportant pas d’informations sur la chiralité, l’usage d’une autre technique, utilisant de la lumière polarisée circulairement[2], est nécessaire pour étudier la structure 3D des molécules.

Dans une étude publiée dans Science, la chercheuse et son équipe décrivent un nouvel outil qui permet d’étudier à la fois la manière dont l’ADN et les molécules s’assemblent et la chiralité : une méthode « 2 en 1 » couplant un spectromètre de masse et un laser produisant de la lumière polarisée circulairement.

Des perspectives thérapeutiques

L’usage d’une telle technique pourrait ouvrir de nouvelles pistes de recherche dans le domaine biomédical et notamment dans l’étude des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

En effet, plusieurs études ont montré qu’en amont du processus d’agrégation des protéines pour former les plaques séniles dans le cerveau, les protéines forment de petits complexes, des « oligomères », qui pourraient être encore plus toxiques. L’application de la méthode développée par les chercheurs permettrait de mieux comprendre à partir de quel moment ces oligomères changent de structure 3D, afin d’explorer le rôle qu’ils jouent dans l’emballement de la pathologie et dans le processus de formation des plaques.Autre application pratique : le développement de médicaments. Par exemple, si la cible des médicaments est une protéine chirale, il est important de caractériser également la chiralité du médicament afin de mieux comprendre leurs interactions potentielles.

« Dans les années 60, la thalidomide, un médicament pris par beaucoup de femmes enceintes pour diminuer leurs nausées, a entraîné de graves malformations chez leurs bébés. En fait, l’une des images de cette molécule dans le miroir était antinauséeuse, l’autre était toxique. Une étude plus approfondie de la structure moléculaire et de la chiralité aurait permis d’éviter cela », souligne Valérie Gabelica.Repoussent considérablement les frontières de la spectrométrie de masse et facilitant l’étude de la chiralité des molécules, ces travaux sont donc particulière innovants et ouvrent des perspectives très étendues dans le champ de la recherche biomédicale.

[1] L’Unité de soutien à la recherche IECB (CNRS/Université de Bordeaux/Inserm) a également participé à ces travaux.

[2] La lumière est une onde. Elle est décrite par des signaux qui oscillent dans l’espace et le temps : les champs électrique et magnétique. Ces deux champs ont une direction, le champ magnétique est perpendiculaire au champ électrique. Lorsque la lumière est polarisée circulairement, le champ électrique change d’orientation le long du faisceau et décrit une spirale. Le champ magnétique est toujours perpendiculaire au champ électrique.