L’arthrose est la première maladie rhumatismale avec environ 10 millions de personnes qui en souffrent en France (image d’illustration). © Adobe stock

L’arthrose est la première maladie rhumatismale avec environ 10 millions de personnes qui en souffrent en France (image d’illustration). © Adobe stock

Plus de 90 % des personnes qui souffrent de rhumatismes estiment que les douleurs ont un impact sur la qualité de leur sommeil et sur leur moral, selon une enquête menée par 17 associations de patients avec l’Inserm, la fondation Arthritis et la Société française de rhumatologie, dans le cadre de l’initiative Ensemble contre les rhumatismes. Pour mieux supporter les douleurs, plus de 80 % d’entre elles ont recours à une dizaine de médicaments, même si elles ne les jugent pas toujours efficaces. En parallèle, certaines approches non médicamenteuses telles que la kinésithérapie, l’éducation thérapeutique et la consultation chez le psychologue ou le psychiatre se révèlent utiles, selon la majorité de celles et ceux qui en font l’expérience.

L’Inserm s’engage pour faire avancer la recherche biomédicale et soulager les patients à travers le réseau ROAD to 2030, qui fédère une communauté scientifique engagée pour mieux comprendre et soigner les maladies ostéoarticulaires. De nombreux projets de recherche ont pour objectif de décrypter les mécanismes qui déclenchent et perpétuent ces maladies, soulager la douleur, et régénérer le squelette et le cartilage abîmés.

Cette communication présente les résultats de l’enquête sur la douleur menée dans le cadre de l’initiative Ensemble contre les rhumatismes, ainsi que des exemples de projets de recherche engagés pour mieux comprendre l’arthrose, première maladie rhumatismale avec environ 10 millions de personnes qui en souffrent en France, et pour soulager les patients.

Ce qu’il faut retenir de l’enquête

« Fatigue », « handicap », « souffrance », « insupportable »… Les mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche de celles et ceux qui souffrent de rhumatismes montrent à quel point leur qualité de vie est sérieusement impactée par ces affections douloureuses des articulations, des os, des muscles et des tendons.

Le sommeil et le moral sont particulièrement affectés, selon plus de 90 % des personnes interrogées dans le cadre de la dernière enquête réalisée par les 17 associations de patients avec le soutien de l’Inserm, de la fondation Arthritis et la Société française de rhumatologie, dans le cadre de l’initiative Ensemble contre les rhumatismes (ECR).

L’enquête, réalisée entre le 8 avril et le 14 mai 2024, a fait l’objet de 2 100 réponses complètes de la part de personnes concernées par une dizaine de maladies rhumatismales. Les réponses brutes ont été analysées par l’association Tous chercheurs, dont l’objectif est de renforcer le dialogue entre le monde de la recherche et la société civile. L’Inserm en a tiré la présente synthèse.

- Deux tiers des répondants qualifient ces douleurs de « permanentes »

Environ deux tiers des répondants (1 411 sur 2 100) qualifient ces douleurs de « permanentes » et seulement un tiers d’« intermittentes ». À la question « Quand ces douleurs vous gênent-elles le plus ? », plus de 60 % des personnes répondent qu’elles les gênent à la fois le jour et la nuit.

Plus de 80 % des répondants (1 783 sur 2 100) ont repéré des facteurs déclenchant leur douleur. Avec 17 % de citations, le stress est celui qui revient le plus souvent, suivi par les changements météo (15 %), la fatigue (14 %), l’immobilité (11 %), les déplacements et l’activité physique (10 %). Dans une moindre mesure, le bruit et le travail sont également évoqués (7 %), tout comme certains aliments (5 %) et les rapports sexuels (3 %).

Au cours des six derniers mois, plus de 90 % des répondants ont parlé de leurs douleurs à un professionnel de santé. Un peu plus du quart (25,5 %) citent leur médecin traitant, un cinquième (20,7 %) un spécialiste des maladies chroniques, et 15,5 % un kinésithérapeute.

- Plus de 80 % des répondants prennent des médicaments

Pour tenter d’atténuer ces douleurs causées par les rhumatismes, plus de 80 % des répondants, soit 1 741 personnes sur 2 100, prennent des médicaments. Quelque 94 % d’entre eux ont déjà testé le paracétamol, et près des deux tiers (62 %) les anti-inflammatoires non stéroïdien (AINS). Une dizaine d’autres traitements sont également évoqués : la cortisone, citée par près de la moitié des personnes interrogées (47 %), le paracétamol codéiné (40 %), le tramadol (38 %), le paracétamol-tramadol (36 %), les corticoïdes (35 %), l’amitriptyline (25 %), la morphine (25 %), le duloxétine (22 %), le prégabaline (20 %), l’acide hyaluronique (14 %), la gabapentine (14 %) et la venlafaxine (13 %).

Pourtant, l’efficacité de ces médicaments laisse souvent à désirer, selon les patients. Par exemple, 40 % de ceux qui ont testé le paracétamol jugent que ce n’est pas efficace contre 12 % seulement qui estiment l’inverse. Entre les deux, 38 % des patients jugent que cela dépend, et 11 % trouvaient le médicament efficace au début, mais plus maintenant. En outre, les effets indésirables des médicaments conduisent plus d’une personne sur deux à ne pas les prendre, même quand ils les jugent efficaces.

- Kiné, psychothérapie et médecines alternatives : les stratégies non médicamenteuses pour supporter les douleurs

De nombreux patients mettent aussi en place d’autres stratégies pour supporter les douleurs. Environ les deux tiers des personnes interrogées (1 378 sur 2 100) ont suivi des séances de kinésithérapie, et parmi elles, les trois quarts les ont trouvées utiles (1 043 sur 1 378).

Seulement un tiers des personnes interrogées (723 sur 2100) ont consulté un psychiatre et un psychologue. Environ un quart de ces séances ont été dédiées aux thérapies cognitivo- comportementales (TCC). Dans l’ensemble, quelle que soit l’approche du thérapeute, près de 7 personnes sur 10 (504 sur 723) ont trouvé ces consultations utiles.

Moins d’une personne sur cinq a testé l’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour apprendre à vivre avec une maladie chronique (402 sur 2100). Pour celles qui ont pu y avoir accès, une forte majorité (plus des deux tiers : 284 sur 402) l’a trouvée utile.

« Différentes approches, autres que médicamenteuses, peuvent être pratiquées par les personnes pour gérer les douleurs, même si certaines sont moins utilisées que d’autres (séances avec un “psy” ou atelier d’ETP versus séances de kinésithérapie). Ces approches sont souvent considérées comme utiles de la part des répondants. Les séances de “psy” et d’ateliers d’ETP gagneraient sûrement à être mieux connues : plus souvent proposées, et mieux acceptées de la part des patients », commente Francis Berenbaum, clinicien et chercheur dans une unité Inserm et en charge du service de rhumatologie de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) à Paris.

En complément, près de 60 % des répondants ont fait appel à des thérapies complémentaires pour gérer les douleurs Les médecines psychocorporelles (hypnose, méditation, cohérence cardiaque, sophrologie…) ont été testées par près d’une personne sur cinq, et des approches non validées scientifiquement (telles que les thérapies énergétiques, les ventouses…) par une personne sur six.

Sous le terme de « rhumatismes » se cachent plus de deux cents maladies susceptibles d’atteindre l’os, l’articulation, le muscle, le tendon ou le ligament. La plupart résultent d’un vieillissement naturel des tissus, mais certaines, plus rares, sont d’origine génétique ou immunitaire. Et, contrairement aux idées reçues, ces affections n’épargnent pas les plus jeunes : un enfant ou un adolescent peut aussi en souffrir. On distingue classiquement deux grandes familles. Les rhumatismes inflammatoires regroupent les différentes formes d’arthrite : les spondyloarthrites, qui touchent principalement la colonne vertébrale ; la polyarthrite rhumatoïde, qui concerne surtout les articulations des mains, poignets, pieds et genoux ; les connectivites (lupus, sclérodermie, myosites…), maladies auto-immunes visant de nombreux organes ; enfin les arthropathies microcristallines telles que la goutte ou la chondrocalcinose. Ces affections se manifestent par des gonflements articulaires, des poussées douloureuses – surtout nocturnes – accompagnées d’un enraidissement matinal et parfois associées à une fatigue marquée. Les rhumatismes dits « mécaniques » (car accentuées par le mouvement) englobent l’arthrose, qui touche surtout le genou, la hanche, les mains, le rachis lombaire (lombalgies) et cervical (cervicalgies), et les atteintes des parties molles, telles que les tendinites et les bursites. Ils comprennent également les pathologies osseuses comme l’ostéoporose, responsable de fractures. L’arthrose demeure la plus fréquente : on estime qu’en France près de dix millions de personnes en sont atteintes. Elle concerne avant tout les plus de 50 ans, même si la maladie peut apparaître plus tôt, notamment lorsqu’il existe des facteurs de risque tels que l’obésité ou le surpoids, des antécédents de traumatisme articulaire ou l’exercice d’une profession à risque.

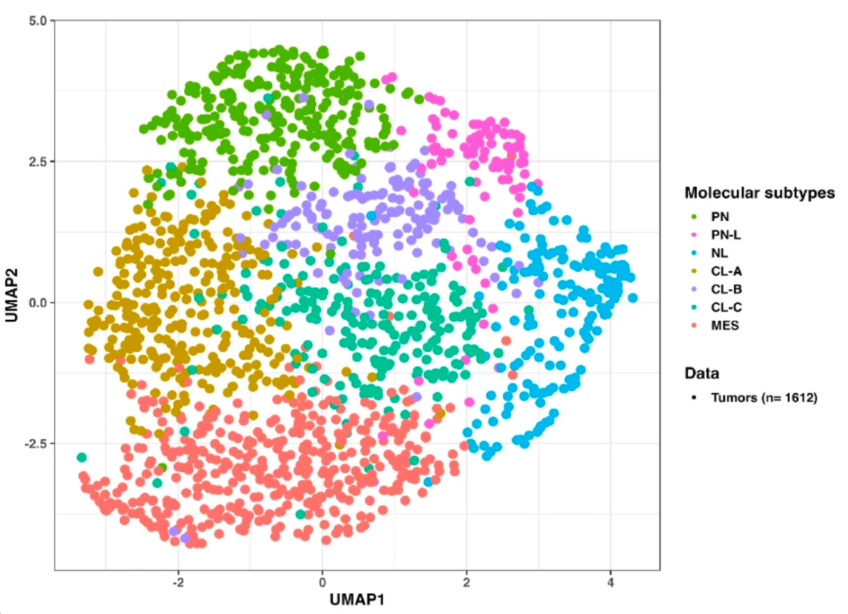

L’Inserm s’engage pour faire avancer la recherche sur l’arthrose

Malgré la fréquence de l’arthrose et son retentissement sur la vie quotidienne des personnes qui en souffrent, il n’existe pas encore de traitement pour contrer son évolution. De nombreux médicaments ont été évalués au cours des cinq dernières décennies, mais jusqu’ici sans succès. Ces échecs s’expliquent en partie par le fait que les essais cliniques ont rassemblé sous la même étiquette « arthrose » des patients présentant des formes très diverses de la maladie, sans tenir compte de cette hétérogénéité. L’identification de sous-types (« phénotypes ») d’arthrose, définis par des caractéristiques cliniques et biologiques spécifiques, va permettre de former des groupes plus homogènes, au sein desquels il sera plus facile d’évaluer de nouvelles molécules pour aider à freiner la maladie, voire la prévenir. L’identification de marqueurs biologiques est toutefois encore balbutiante. Il est donc important que la recherche continue à décrire la physiopathologie des différentes présentations de la maladie.

L’Inserm est pleinement engagée sur ce sujet, à travers le réseau ROAD to 2030 qui fédère une communauté scientifique engagée pour mieux comprendre et soigner les maladies ostéoarticulaires. De nombreux projets de recherche ont bénéficié de financements importants de l’État via l’Agence nationale de recherche et les Programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR).

- Le réseau ROAD to 2030, pour fédérer une communauté scientifique autour des maladies ostéoarticulaires

En avril 2024, l’Inserm a lancé le réseau ROAD to 2030 pour rassembler les chercheuses et les chercheurs français qui approfondissent les connaissances sur les maladies ostéoarticulaires et cherchent des solutions pour soulager les patients. Il prend la suite du réseau NetwOArk (2020-2024), qui a déjà permis de fédérer une communauté scientifique autour de la recherche sur l’arthrose.

ROAD to 2030 a pour ambition de fédérer les équipes scientifiques et médicales autour de projets innovants, allant de la compréhension fondamentale des mécanismes inflammatoires et dégénératifs à la mise au point de nouvelles approches thérapeutiques, y compris non médicamenteuses. Par ailleurs, le réseau s’est ouvert aux associations de patients, en s’appuyant sur l’initiative Ensemble contre les rhumatismes.

« En associant des expertises variées (biologie, épidémiologie, sciences humaines et sociales, génie biomédical…) et en impliquant étroitement les associations de patients, ROAD to 2030 entend accélérer les découvertes dans la lutte contre les rhumatismes et améliorer concrètement la qualité de vie de celles et ceux qui en souffrent », explique Francis Berenbaum.

Le réseau ROAD to 2030 est coordonné par Francis Berenbaum, clinicien-chercheur au Centre de recherche Saint-Antoine (unité 938 Inserm) et en charge du service de rhumatologie de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) ; Jérôme Guicheux, directeur de recherche Inserm à Nantes (unité 1229 Inserm) et Nathalie Grivel, chargée de mission à l’institut thématique Physiopathologie, métabolisme et nutrition de l’Inserm.

Des projets de recherche innovants

- OLYMPIC2024 : identifier différentes catégories de patients grâce à l’étude des tissus qui tapissent l’intérieur des articulations

Le projet OLYMPIC2024 a pour objectif d’identifier différentes catégories de patients souffrant d’arthrose. Pour cela les chercheurs se focalisent sur l’étude du tissu synovial qui tapisse l’intérieur des articulations. Ce dernier peut non seulement présenter des changements significatifs très tôt dans le développement de l’arthrose (et ce avant même les altérations cartilagineuses et osseuses), mais également être le reflet, en fonction de sa composition, de profils cliniques différents de patients.

Réussir à stratifier avec précision les patients est une piste sérieuse pour concevoir des traitements efficaces. OLYMPIC2024 est un projet international coordonné en France par Marie-Astrid Boutet, au sein de l’équipe Régénération et physiopathologie des articulations dans l’unité Médecine régénérative et squelette (unité 1229 Inserm/Nantes Université/Oniris), à Nantes.

- DYNAM-OA, des outils de bio-impression pour étudier les mécanismes biologiques et évaluer les stratégies thérapeutiques

La modélisation de maladies par bio-impression est un domaine de recherche très prometteur. Cette approche propose une alternative aux modèles animaux pour l’étude de mécanismes biologiques et permet le criblage de principes actifs sans précédent. Elle offre la perspective de nouvelles cibles et solutions thérapeutiques, en particulier pour des maladies encore incurables telles que l’arthrose. Cependant, les outils de bio-impression sont encore très limités, en particulier les biomatériaux imprimables dont la composition et les propriétés mécaniques ne peuvent être modulées. Ainsi, parvenir à reproduire in vitro l’architecture complexe et les fonctions biologiques de tissus malades reste un immense défi.

Le projet DYNAM-OA a pour objectif de développer une série d’outils de bio-impression innovants, et de les utiliser pour la conception d’un modèle d’articulation arthrosique in vitro. Il est coordonné par Vianney Delplace, chargé de recherche Inserm dans l’unité Médecine régénératrice et squelette (unité 1229 Inserm/Nantes Université/Oniris), à Nantes.

- CholinOA : stimuler les mécanismes naturels de régulation de l’inflammation pour lutter contre l’arthrose

L’objectif de CholinOA est d’activer le système cholinergique, notre « frein naturel » à l’inflammation, afin de ralentir la progression de la maladie. Ce système, piloté notamment par le nerf vague, pourrait atténuer à la fois l’inflammation articulaire et la douleur. En combinant stimulation du nerf vague, modèles animaux et analyses d’échantillons issus de patients arthrosiques traités par stimulation vagale, CholinOA explore comment ce mécanisme de défense est impliqué dans l’arthrose et comment son amplification pourrait constituer une nouvelle stratégie thérapeutique.

À la croisée de la neuro-immunologie, de la biologie cellulaire et de la recherche clinique, ce projet ambitieux espère ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d’arthrose. Ce projet est coordonné par Jérémie Sellam (Inserm) au Centre de recherche Saint-Antoine à Paris.

- Le projet GO-PAIN : l’intelligence artificielle au service de la recherche sur les douleurs liées à l’arthrose

Développé à l’initiative de chercheurs Inserm, de chercheurs internationaux (neurologues, neuroscientifiques, spécialistes des douleurs, rhumatologues, biologistes, physiothérapeutes, psychologues, radiologues) et de patients, le projet de recherche GO-PAIN a pour objectif de passer en revue la littérature scientifique sur les douleurs liées à l’arthrose avec l’aide d’une intelligence artificielle. L’ambition du projet est aussi de lancer une cohorte internationale recueillant un maximum d’informations sur les douleurs liées à l’arthrose afin de proposer des solutions adaptées aux patients qui en souffrent. À partir des résultats de l’analyse systématique de la littérature, les chercheurs identifieront les nouvelles pistes de recherche à poursuivre.

Le projet de recherche GO-PAIN est coordonné par Jérémie Sellam, professeur de rhumatologie à Sorbonne Université et secrétaire de la Société française de rhumatologie.

- Comprendre le rôle de l’enzyme COMT dans la douleur associée à l’arthrose

Le projet COMT a pour objectif de comprendre le rôle que joue une enzyme, la catéchol-O-méthyltransférase (COMT), dans les douleurs liées à l’arthrose. En effet, si les variants de cette enzyme sont associés à des arthroses douloureuses, les mécanismes cellulaires et moléculaires qui expliquent cette association sont encore mal connus.

Le projet rassemble des chercheurs de l’Inserm et de plusieurs universités françaises. Il est coordonné par Catherine Baugé, de l’université de Caen Normandie.

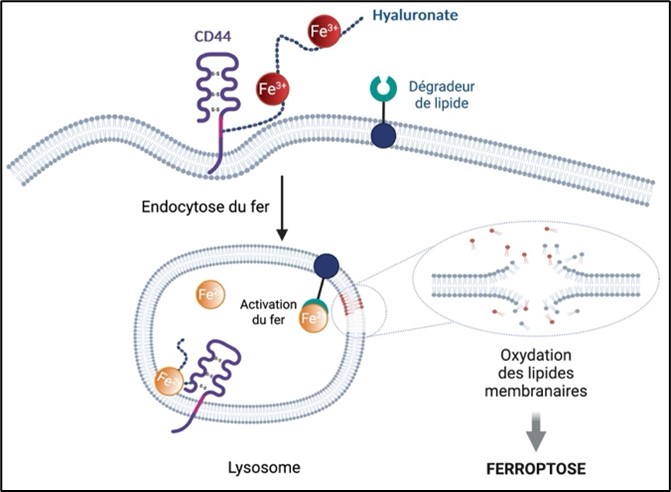

- Réduire la douleur et l’inflammation grâce à un médicament antidiabétique

Une équipe de scientifiques associant l’Inserm, Sorbonne Université et l’AP-HP étudie l’effet de l’administration à l’intérieur des articulations du liraglutide, un analogue du GLP-1. Cette, hormone, déjà utilisée dans le traitement du diabète et de l’obésité, pourrait être un traitement de fond de l’arthrose.

Après avoir démontré, lors d’études précliniques, les propriétés anti-arthrosiques de cette molécule, un essai clinique multicentrique dénommé Inflam Motion a été lancé. Au total, 129 patients souffrant d’arthrose du genou seront inclus, venant de 20 centres cliniques en Europe (dont la France) et en Amérique du Nord. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin de l’année 2026.

- CARN : des ARN thérapeutiques pour régénérer le squelette

Les thérapies à base d’ARN, comme les microARN et les ARN messagers[5] (pour acide ribonucléique messager), ouvrent des perspectives prometteuses pour réparer les tissus abîmés par l’arthrose. Fabriqué à partir de l’ADN, ces molécules porteuses d’informations génétiques dirigent la production de toutes les protéines et peuvent donc être utilisées pour stimuler la croissance, la prolifération et la différenciation des cellules endommagées.

Le projet CARN propose d’utiliser les vésicules extracellulaires – de minuscules « bulles » naturellement émises par les cellules – comme véhicules biologiques pour transporter ces ARN thérapeutiques jusque dans les zones à réparer, notamment au niveau du squelette.

Produites par des cellules souches appelées cellules stromales mésenchymateuses, ces vésicules imitent les effets thérapeutiques de leurs cellules d’origine. Elles sont capables de circuler dans l’organisme, de transmettre des messages entre les cellules, et surtout, de livrer leur contenu – protéines, lipides et ARN – directement à l’intérieur des cellules ciblées. Leur atout majeur ? Elles peuvent traverser les barrières cellulaires sans provoquer d’inflammation excessive, contrairement à certaines nanoparticules synthétiques utilisées aujourd’hui (comme celles des vaccins à ARN contre la Covid-19).

CARN va encore plus loin en créant des vésicules hybrides : un mariage entre les propriétés naturelles des vésicules issues des cellules souches et la capacité des nanoparticules lipidiques à transporter de grandes quantités d’ARN. Grâce à cette technologie, il sera possible de cibler très précisément les cellules malades, tout en réduisant l’inflammation et en favorisant la régénération des tissus osseux.

Ce projet a été financé à hauteur de 3,6 millions d’euros par France 2030.

- STROMAEV : vers une production à grande échelle de vésicules thérapeutiques issues de cellules souches pour traiter l’arthrose

Les vésicules extracellulaires (EVs), petites particules libérées naturellement par les cellules, attirent de plus en plus l’attention en médecine régénérative. Pourquoi ? Parce qu’elles reproduisent les effets bénéfiques des cellules dont elles sont issues, sans les risques liés à une greffe cellulaire. Ces « messagères biologiques » ont déjà montré leur efficacité dans de nombreux modèles de maladies, notamment dans l’arthrose, une pathologie chronique et dégénérative du cartilage pour laquelle il n’existe encore aucun traitement curatif.

Mais un obstacle freine leur usage clinique : comment produire ces EVs en quantité suffisante, de manière reproductible et conforme aux normes de fabrication de médicaments ?

C’est là qu’intervient le projet STROMAEV, qui propose une solution innovante et ambitieuse. L’objectif est de produire des EVs à partir de cellules stromales mésenchymateuses dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPS) rendues « universelles » pour ne pas être rejetées par l’organisme receveur offrant ainsi une meilleure stabilité et un approvisionnement illimité.

Grâce à différentes méthodes d’activation (physiques, chimiques ou moléculaires), ces cellules généreront des vésicules « augmentées », dont le potentiel thérapeutique sera testé dans des modèles expérimentaux d’arthrose. Le tout sera accompagné du développement d’un procédé de production conforme aux normes cliniques, avec des standards de qualité stricts, afin de garantir la reproductibilité et la sécurité du traitement.

Ce projet, financé à hauteur de 3,69 millions d’euros sur 4 ans par France 2030, mobilise un consortium d’experts en biothérapie, nanotechnologie, médecine régénérative et production pharmaceutique. Ensemble, ils ouvrent la voie à une nouvelle génération de médicaments biologiques, plus sûrs, plus efficaces, et accessibles à grande échelle.

Les cohortes qui font avancer la recherche

Deux cohortes existent en France sur l’arthrose : la cohorte DIGICOD (Centre de recherche Saint-Antoine) qui suit plus de 430 personnes atteintes d’arthrose des mains, et la cohorte KHOALA (CHU de Nancy) qui suit près de 900 personnes atteintes d’arthrose de genou ou de hanche. Elles ont déjà donné lieu à des dizaines de publications internationales faisant avancer les connaissances sur l’évolution de cette maladie. Plusieurs autres cohortes sont en cours de recrutement dans la France entière pour continuer à faire avancer la recherche sur les maladies ostéoarticulaires.

© Inserm

© Inserm