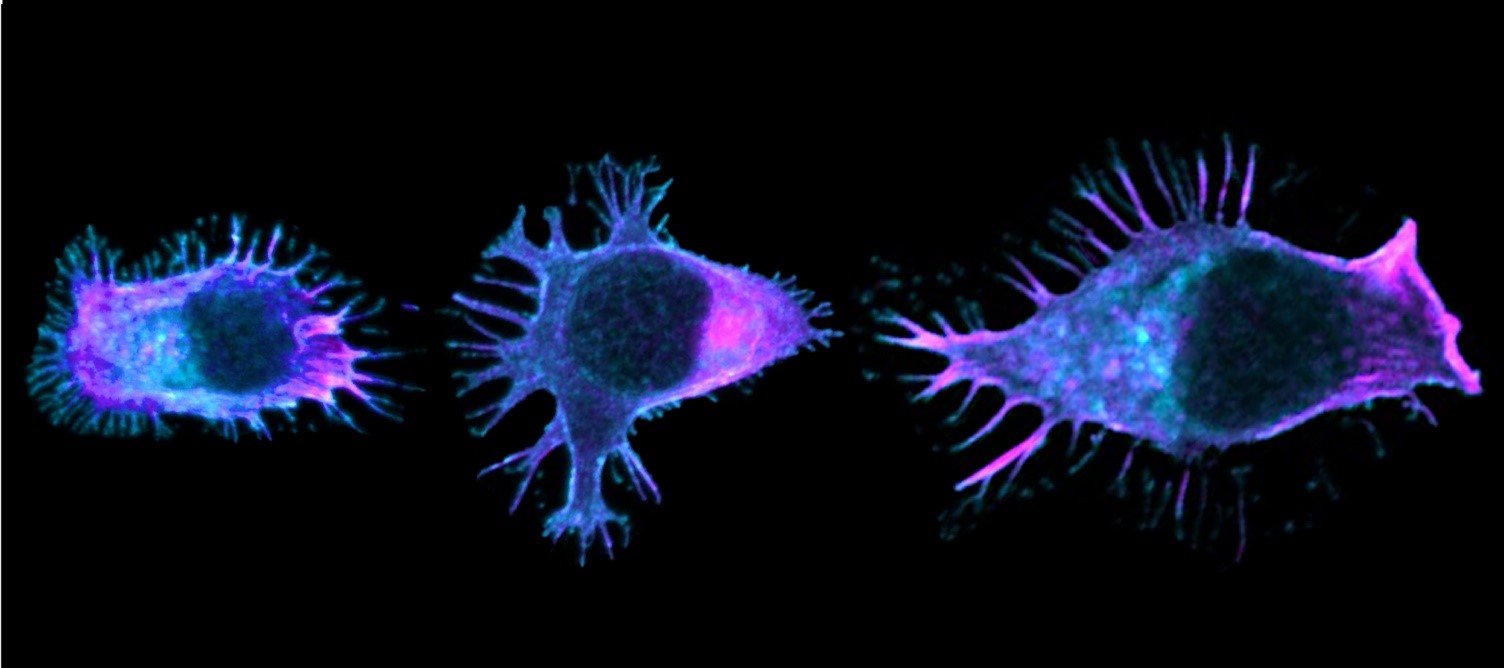

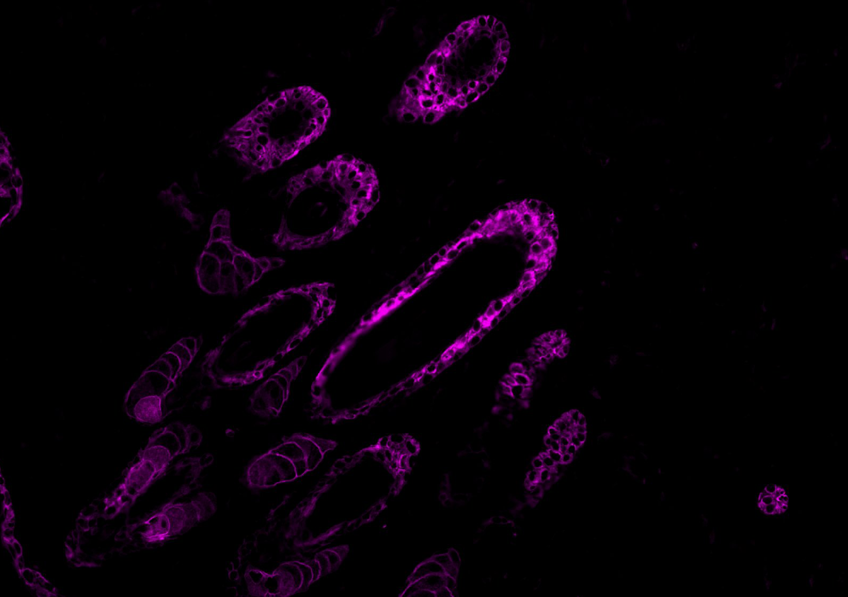

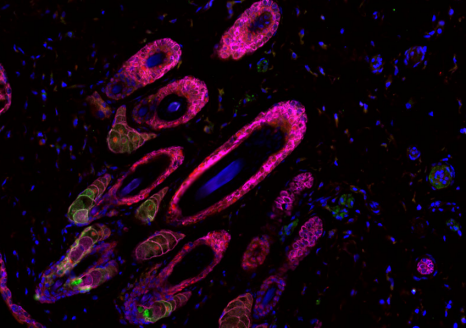

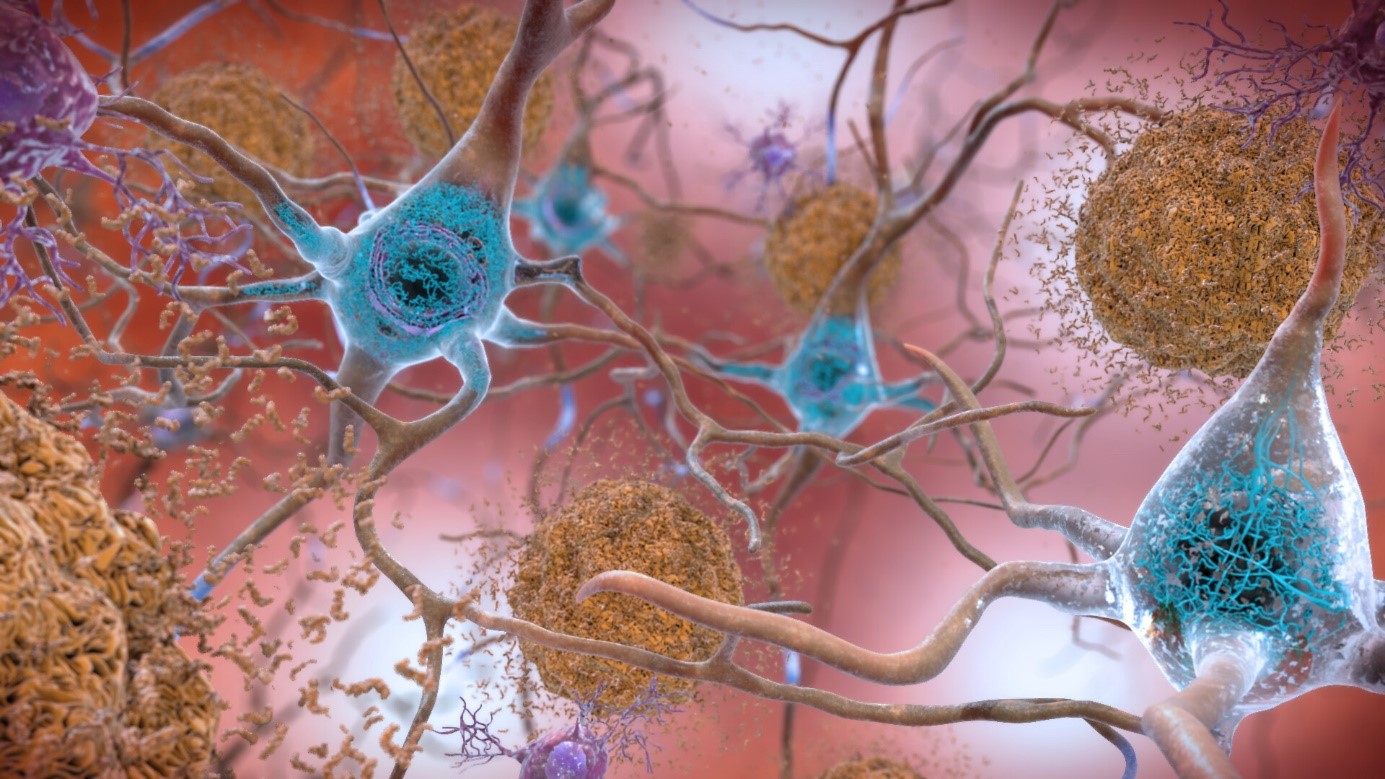

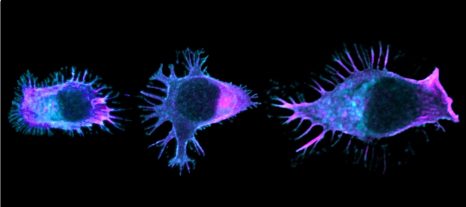

Lymphocytes T humains en migration générant une extension large au front et des protrusions adhésives allongées à l’arrière. Image obtenue par microscopie confocale à fluorescence : actine filamenteuse, rose ; protéine d’adhésion VLA4, bleu). © Institut Pasteur/Biologie Cellulaire des Lymphocytes. Image par Marta Mastrogiovanni.

Chez les patients atteints de polypose adénomateuse familiale, une maladie génétique qui prédispose au cancer du côlon, les mutations du gène APC induisent la formation de polypes intestinaux, mais réduisent aussi l’action du système immunitaire. Dans une nouvelle étude, des chercheurs et chercheuses de l’Institut Pasteur, de l’Inserm(1) et d’Université Paris Cité détaillent les mécanismes qui altèrent la structure des lymphocytes T et entravent leur migration jusqu’aux tumeurs à détruire. Cette découverte, publiée dans le journal Science Advances, le 13 avril 2022, apporte de nouveaux éléments sur la migration des cellules immunitaires, un processus clé de la défense immune antitumorale.

Comme son nom l’indique, la polypose adénomateuse familiale se transmet de génération en génération. En cause : des mutations du gène suppresseur de tumeur APC (Adenomatous polyposis coli). Les personnes qui héritent de ces mutations développent des centaines voire des milliers de polypes dans le côlon, dès l’adolescence, puis un cancer colorectal(2) à l’âge adulte si les polypes ne sont pas retirés chirurgicalement. « Comme il s’agit d’une maladie héréditaire, toutes les cellules de l’organisme portent la mutation et peuvent être affectées de différentes façons, rappelle Andrés Alcover, responsable de l’unité de Biologie cellulaire des lymphocytes à l’Institut Pasteur et co-senior auteur de l’étude. On sait aujourd’hui que ces mutations perturbent le fonctionnement des cellules du côlon mais aussi celles du système immunitaire ».

Dans de précédentes études, cette équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur, du CNRS et de l’Inserm – soutenue financièrement par la Ligue Nationale Contre le Cancer depuis 2018(3) – a en effet pu démontrer le double impact des mutations du gène APC.

Non seulement, ces mutations empêchent les cellules de l’épithélium intestinal de se différencier correctement et les conduit à former des excroissances tissulaires (les polypes), mais elles altèrent aussi le fonctionnement des cellules du système immunitaire, pouvant les empêcher de lutter efficacement contre les polypes et les tumeurs. Deux mécanismes qui, ensemble, favorisent la croissance des tumeurs.

Afin de mieux comprendre ce qui empêche les cellules immunitaires de jouer leur rôle, les chercheurs ont décidé cette fois-ci d’observer de plus près les lymphocytes T dont la mission est d’aller détruire les tumeurs en les infiltrant. Pour ce faire, les biologistes et les médecins de recherche clinique de la plateforme ICAReB de l’Institut Pasteur, Drs Hélène Laude et Marie-Noëlle Ungeheuer, se sont rapprochés de l’association de patients POLYPOSES FAMILIALES France. Un nouveau projet de recherche clinique impliquant l’association a permis de recruter des patients volontaires pour effectuer des prélèvements sanguins. « Grâce à l’association, nous avons rencontré des patients, mais aussi des cliniciens spécialistes de la polypose. Nous avons beaucoup appris sur cette pathologie complexe, sur le vécu des malades et des familles, et les différents degrés de gravité de la maladie. Nous avons beaucoup apprécié la grande motivation de patients pour participer à l’étude et collaborer à la recherche ainsi que l’avis des spécialistes », tient à saluer Andrés Alcover.

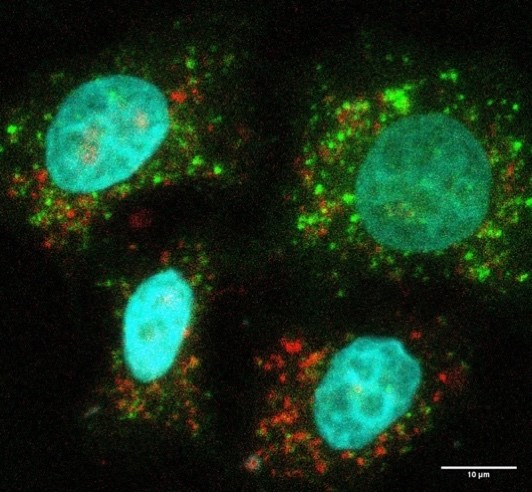

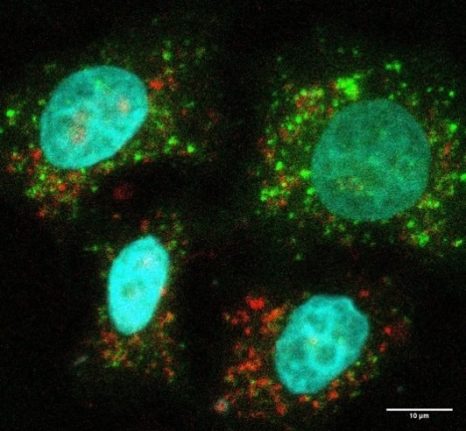

Les lymphocytes T naturellement mutés présents dans le sang de ces patients ont été cultivés puis soumis à différentes expériences in vitro. Les chercheurs ont ainsi pu comparer, grâce à différents micro-dispositifs : des filtres, des canaux, des substrats protéiques et de couches de cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, le comportement des lymphocytes malades avec celui de lymphocytes de volontaires sains.

Ils ont étudié la façon dont les lymphocytes se déplaçaient le long de surfaces biologiques similaires aux parois des vaisseaux sanguins, mais aussi la facilité avec laquelle ils arrivaient à écarter les cellules et à traverser des parois très serrées.

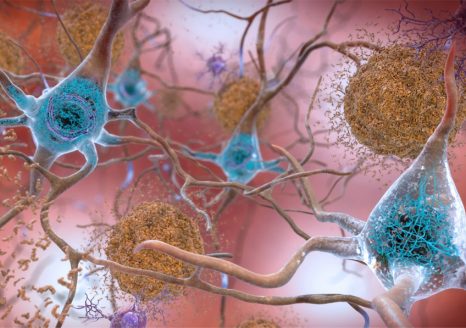

« Pour évoluer le long des parois des vaisseaux sanguins, les traverser et rejoindre les tumeurs à infiltrer, les lymphocytes sains changent de morphologie. Une sorte de grand pied adhésif, soutenu par le cytosquelette du lymphocyte, s’allonge dans le sens de migration. Cette polarisation est essentielle pour se déplacer dans la bonne direction, explique Marta Mastrogiovanni, chercheuse au sein de l’unité de Biologie cellulaire des lymphocytes à l’Institut Pasteur et première autrice de l’étude. Chez les lymphocytes mutés, les microtubules qui composent le cytosquelette sont désorganisés et les protéines d’adhésion moins nombreuses. Les cellules perdent leur polarité et leurs « muscles ». »

Si les lymphocytes T mutés ne se déplacent pas forcément moins vite que les lymphocytes sains, ils adhèrent moins bien aux parois, ont plus de difficultés à se diriger dans une direction donnée et à franchir les parois. En sommes, ces travaux ont mis en évidence que leur migration était moins efficace. « Cette découverte est importante car la mobilité des cellules immunitaires est un processus clé de la défense immune anti-tumorale. On sait que le système immunitaire est très important pour combattre les pathogènes mais on oublie parfois qu’il aide aussi à lutter contre les cellules cancéreuses », conclut Vincenzo Di Bartolo, chercheur au sein de l’unité de Biologie cellulaire des lymphocytes à l’Institut Pasteur et co-senior auteur de l’étude.

(1) Projet collaboratif : Institut Pasteur, Département d’Immunologie et Centre de Recherche Translationnel (CRT, ICAReB), et inter instituts : Pasteur, Cochin, Curie et Gilles de Gennes.

(2) La polypose adénomateuse familiale représente 1 % de tous les cancers colorectaux.

(3) Financement Équipe Labellisée Ligue Nationale Contre le Cancer 2018-2022, Institut Pasteur et Inserm. Marta Mastrogiovanni a été financée par le Pasteur-Paris University International Doctoral Program et the European Union Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement 665807, et La Ligue Contre Le Cancer, bourse doctorale 4e année de thèse.